河南“非遗”传承,冲出一匹新乡“黑马”

随着人们生活方式以及观念的嬗变,传统文化受到巨大冲击,使得众多“非遗”“人亡技绝”——生存空间不断萎缩、传承者日渐稀少。但新乡市的德中康张氏经络收放疗法作为一项省级“非遗”技艺,却在短短几年时间内门庭若市,传承人呈几何级暴增,从几个人发展到5000多人。

德中康张氏经络收发疗法始于光绪年间,由洛阳偃师人张二春创立,成熟于张二春儿子张德文,张德文儿子张中有等人又将此技艺发扬光大。

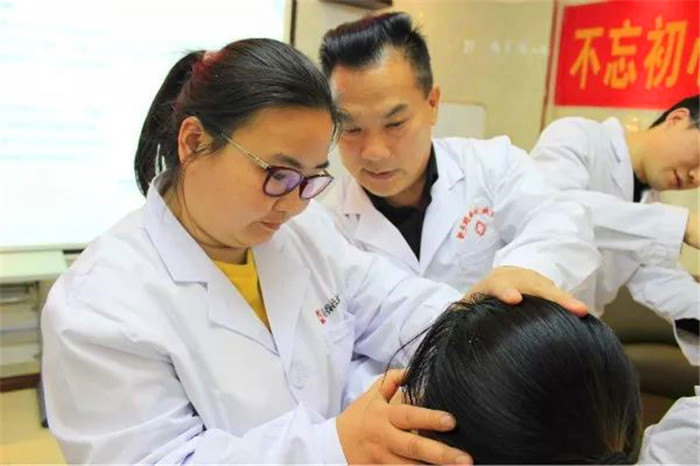

张氏经络收放疗法就是运用手指,在人体的十二条经络线上,根据季节不同、病人情况不同,用金收、木放、火收、水放、土生长等特有的手法,通过穴位的治疗作用,调解五脏六腑之间的平衡,疏通经络气血,从而起到防病治病的作用。

然而,由于受当时研究手段所限,现代科学一时未能对传统医理作出“合理”解释,张德文先生穷其一生传承和完善的经络理论曾一度被称为“异端邪说”。1983年,一个偶然的机会,张德文的儿子张中有经人介绍,从洛阳偃师来到新乡市,继续传承并发扬光大祖传绝技经络收放疗法。

1986年,中国科学院生物物理学家祝总骧运用现代科学仪器测试出经络线路与古典经络图谱相符,从而证明了经络确实独立存在于神经和血液循环两系统之外。同时证明该疗法医理正确,具有较高的科学价值。

为了让祖传绝技造福更多的人,1993年,张氏经络收放疗法第四代嫡系传承人张喜钦决定走出河南,到北京发展,并在京城很快得到认可。目前,德中康已经在北京开了20余家传承推广医联体,分店几乎遍布京城,名气日渐响亮。

2006年,国家正式提出对非物质文化遗产进行传承和保护。当年12月,德中康张氏经络收放疗法入选新乡市红旗区第一批非物质文化遗产项目。

此前,张喜钦兄妹在新乡多家医院摸爬滚打,依靠经络收放疗法,最终拥有了自己的医院。外人看来,他们已经属于成功者,可以躺着吃老本。但入选“非遗”后,他们认识到,张氏经络收放疗法始于张家,但更属于国家。想保护就不能独自占有,想传承必须开门收徒。张喜钦、张聪敏兄妹组织全家开会,提出开门收徒,与全社会共享传统技能。

然而,这一提议在家族内部炸开了锅:德中康是祖宗留下的吃饭门路,外人知道了,我们家族的利益怎么保障?传吧,传到最后,自己啥都没有了!一夜无眠,但传承责任最终战胜了家族的“小算盘”,张家最终决定面向社会培养第五代传承人。

自2007年开始至2010年,短短3年,德中康经络收放疗法培养第五代传承人860名。2010年12月,德中康入选新乡市非物质文化遗产项目。2011年12月,德中康又入选河南省非物质文化遗产项目名录,张聪敏成为该疗法代表性传承人。

打破家规门约,向社会收徒,在传承中保护经络收放疗法,在保护中发展经络收放疗法。2017年,“德中康”经络收放疗法传习所成立,通过多种形式培训,全国已有5000多人成为德中康认证的传承人,甚至还有意大利学员。

2018年,德中康承接国家中医药管理局项目,为基层卫生技术人员提供中医药知识与技能培训工作,每年有2000多名基层卫生人员在这里得到学习和提高。

为了将这一“非遗”绝技更多、更快、更好地奉献给社会,3月28日,德中康张氏经络收放疗法与河北邯郸领创学校合作,开展“非遗文化进校园第二课堂”活动。前往观摩的中国科学院院士吴澄当场给予肯定,称这样的培训有利于促进学生知识与实践紧密结合,缩短学校与社会接轨的距离。

位于河北省邯郸市的领创中等专业学校,秉承“开放教育,个性学习”的育人理念,致力于为社会孵化、输送优秀的创业人才,是全国300个实训基地样板之一,急需引进历史悠久、实用性强的传统培训项目。德中康经络收放疗法“一切以事实说话”的风格,让务实的领创学校信任有加。

受教的绝大多数是护理专业学生,有一定的医学基础,在接触德中康手法疗法时,要比常人上手快。德中康将近年来提炼总结的清脑术、强坤术等5套手法传授给学生,立竿见影的效果,极大激发了学生的学习兴趣。

德中康副院长吴金魁表示,依托与邯郸领创学校的合作,当传承人达到2万时,他们将会在一些城市开通上门医疗保健服务,市民只需在手机APP上下单,就可在家享受经络收放疗法的医疗服务。同时,他们正在跟中国科学院合作开发经络收放疗法按摩保健机器人。

德中康经络收放疗法当代掌门人张喜钦表示,“德中康源于家族,但属于国家,既然属于国家,就不能独有”,他们将秉持开放的心态将这一疗法服务于健康中国建设。

【新观】“非遗”的生命力在于“使用”

河南师范大学中原非物质文化遗产保护研究中心主任丁永祥表示,很多民间技艺都“生于民间,死于庙堂”。“非遗”是有生命的,他的生命力就在于它的使用价值。张氏经络收放疗法就很好地把握住了它的使用性,同时坚持开放性和创造性,所以才能一枝独秀。

同时,他认为诸多“非遗”失宠的原因是,留了枝叶,却丢了根基;保其形表,却失了神魂。“非遗即生活”就是最好的传承方式,广大民众的关注与热情是“非遗”的生命力所在,失去了民众也就失去了生存的土壤。

非物质文化遗产是指人们通过口传心授而世代相传的、无形的、活态流变的文化遗产,它们是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。作为中华民族和华夏文明的重要发祥地之一,几千年的历史沉淀给河南留下的非物质文化遗产灿若星辰。

据了解,河南全省拥有省级代表性非遗项目728个,涉及的面也很广,而且价值高、影响大。据统计,全省有价值的非物质文化遗产线索达22万多条,很多项目,对于中华民族文化的传承等具有广泛的影响和重要价值。

然而,在今天工业化、城镇化、信息化等社会发展的大趋势冲击下,很多非遗项目却正遭遇人走技失、市场萎缩、边缘化等尴尬境况。省文化和旅游厅非遗处处长刘春晓表示,除开封木版年画、少林功夫等少数形成产业的非遗项目发展较好外,戏曲、手工技艺、民间歌舞等许多老祖宗流传下来的东西都遇到了传承的难题。

让众多传承人最发愁的是,在技艺传承上,愿意从事相关工作的年轻人还是太少了,并且有些非遗传承人家族本位思想过重。但德中康这匹“黑马”一骑绝尘,将在一定程度上促进中原地区非遗传承工作的开展。

豫公网安备 41071102000747号

豫公网安备 41071102000747号